Последний роман в письмах

Не может быть! вы лжете мне, мечты!

Ты не сумел забыть меня в разлуке...

Игорь-Северянин

8.III.1935.

Это действительно возмутительно: ты веришь больше злым людям, чем мне, испытанному своему другу! Моя единственная ошибка, что я приехал не один. Больше ни в чем я не виноват. Фелиссушка, за что ты оскорбила меня сегодня? почему не дала слова сказать? почему веришь лжи злых людей — повторяю? Мало ли мне, что говорили и говорят, как меня вы все ругаете! Однако ж я стою выше всего этого и даже не передаю ничего, чтобы не огорчать тебя! Я никому не верю, и ты не должна верить. Что ты хочешь, я то и исполню — скажи. Она уедет сегодня, а я умоляю позволить объясниться с тобой, и то, что ты решишь, то и будет. (...) Я очень тебя прошу, родная, позволить поговорить последний раз обо всем лично, и тогда я поступлю по твоему желанию. Я так глубоко страдаю. Я едва жив. Прости ты меня, Христа ради!

Я зайду еще раз.

Твой Игорь, всегда тебя любящий1.

* * *

Четверг. 14.III.1935 г.

Дорогая ты моя Фелиссушка!

Я в отчаянии: трудно мне без тебя. Но ты ни одному моему слову больше не веришь, и поэтому как я могу что-либо говорить?! И в этом весь ужас, леденящий кровь, весь безысходный трагизм моего положения. Ты скажешь: двойственность. О, нет! Все, что угодно, только не это. Я определенно знаю, чего я хочу. Но как я выскажусь, если, повторяю опять-таки, ты мне не веришь? Пойми тоску мою, пойми отчаяние — разреши вернуться, чтобы сказать только одно слово, но такое, что ты вдруг все поймешь сразу, все оправдаешь и всему поверишь: в страдании сверхмерном я это слово обрел. Я очень осторожен сейчас в выборе слов, зная твою щепетильность, твое целомудрие несравненное в этом вопросе. И потому мне трудно тебе, родная, писать. Но душа моя полна к тебе такой животворящей благодарности, такой нежной и ласковой любви, такого скорбного и божественного света, что уж это-то ты, чуткая и праведная, наверняка поймешь и не отвергнешь. Со мной происходит что-то страшное: во имя Бога, прими меня и выслушай. (...) Я благословляю тебя. Да хранит тебя Бог! Я хочу домой. Я не узнаю себя. Мне больно, больно, больно! Пойми, не осуди, поверь.

— Фелиссочка!..

Любивший и любящий тебя — грешный и безгрешный одновременно — твой Игорь. —

Лина Юрьевна!2 Ольга!3 Простите ли вы меня?

Можно домой?

* * *

Среда, 20.III.1935 г.

Встал с постели только для того, чтобы написать тебе, дорогая Фелисса, эти строки. У меня грипп. Сегодня уже 38. Я прошу у тебя разрешения, как я только поправлюсь, встретиться: необходимо мне это. Я привык считаться с твоими словами. Ты запретила. Теперь разреши ради Бога. Евдокия Владимировна4 пусть скажет Шульцу5.

Сейчас ложусь опять: знобит, плохо, принимаю много лекарств, болит мозг.

Любящий тебя

Игорь. —

* * *

1 авг. 1935 г.

Дорогая моя Фишенька,

сегодня день рождения Вакха, и я поздравляю тебя. Лину Юрьевну поздравил вчера лично. Мне очень трудно было столько времени не писать тебе, как я собирался и обещал, но А.Э.6

сказал мне еще в первый приезд, что ты не веришь ни одному моему слову и хохочешь над моими письмами. Это меня обидело. Но день и ночь я только и думаю о тебе. Недели через 2½—3 кончается сезон и В.Б.7 уезжает на службу. Я остаюсь совершенно свободен, т.к. в Ревель ни за что не поеду с нею. Но я приеду на два-три дня один и остановлюсь у Степанова. Счет у Черницкого возрос до 50 крон, и В.Б. обещала ему постепенно его уплатить. Я верю, что она это сделает. Но мне с нею не по пути, и это по многим причинам. Я страдаю от одиночества духовного, от отсутствия поэзии и тонких людей. Неприятности бывают частые и крупные. Это лето вычеркнуто из моей жизни. Тяжело мне невыносимо. Я упорно сожалею о случившемся. И с каждым днем все больше. Больше месяца нет писем от нашей милой Л.Т.8 На днях я написал ей вновь — зову приехать и помочь мне найти покой и твое прощение. Иначе я погибну. Целую тебя нежно, дорогой и единственный друг мой. О тебе лучшие грезы и вечная ласка к тебе.

Твой всегда любящий тебя

Игорь. —

* * *

(Без даты.)

Дорогая Фелисса Михайловна.

Исполняю Ваше желание и пишу Вам.. Расскажу Вам все события по порядку. В тот вечер, когда мы были у Вас, Иг. Вас. — накаленный разговорами и нашим общим мнением, вернулся домой раздраженным. Мы оба устали и быстро покушав, разошлись спать. Я почти уже засыпала, как вдруг яростный свистящий голос отогнал сон: «Как ты смела, сволочь, как ты смела!» Бац, бац — слышу удары и падение тела на пол и все увеличивающиеся спорные голоса. Его — разъяренный, ее — невозмутимо оправдывающийся. Я не знала, что предпринять. Как будто бы интеллигентные люди не должны вмешиваться в ссоры супругов, а между тем, там избиение. Вскочила с кровати, свет не могу зажечь, выключатель не нахожу, вещи в темноте тоже не нахожу. Пришлось быть свидетельницей безобразнейшей сцены: вернее, немой слушательницей. Я ведь отчаянная трусишка, мне казалось, что я в каком-то притоне, где апаш избивает свою любовницу. Прижавшись лбом к холодному стеклу окна, я стояла, время ползло и мне казалось — конца не будет всему этому. Но кончилось это так же внезапно, как и началось. Иг. Вас. захрапел, а Вера Б. крадучись вышла в мою комнату умываться. Я ее окликнула, тем более что мне было нехорошо с сердцем и хотелось выпить воды.

Это забитое испуганное существо начало мне объяснять, что, как и почему, говоря почтительно, что он очень устал, спит, и что не дай Бог, что было, даже бросил ее на колени, заставляя себе целовать ноги. Причины ссоры я Вам не описываю — Иг. Вас., вероятно, Вам рассказал, однако каков бы ни был проступок — избивать беззащитную женщину — это ужас.

Я не спала всю ночь, с накипающим волнением и холодной злостью ожидая пробуждения Северянина.

Когда он встал, я заявила, что ни в какую Тойлу я не еду, а возвращаюсь домой, что он чудовище, я его боюсь и т. д. Он обрушился на Веру Б., что она мол виновата, вызвав его «святое негодование» (?!) Вера Б. умоляла меня ехать. Ее тупая покорность меня раздражала. Солнечный свет разогнал мои страхи, все показалось мне шаржированно-комичным. Тем более что сама «жертва» была весьма спокойна (видимо «ничего», нравится). Мне хотелось смеяться, да и перспектива ехать на авось и разыскивать румынского консула в Риге мне не улыбалась, и я поехала в Тойлу (...) Под дождем, с промокшими нога ми, оба в грязи, голодные, мы приехали в Пюхайыги. Увы! И здесь скандал: «голубая комната» — столь ожидаемая сдана за неуплату. Сев. волнуется, звонит к уряднику, тот выехал и т. д. Затем звонок от Веры Борис. С сообщением, что у нее воспаление мозга, и с требованием немедленно возвращаться. (...)

Пока, до свидания, нежно целую Лида Р.

Привет Ал. Эд.9 и, конечно, Иг. Вас. Если увидитесь. Письма не показывайте ему. Не хочу.

P.S. В.Б. звонила по телефону, спрашивала у Черницкого, что я делаю, что у Сев. болит нога, сообщила10.

* * *

Озеро Uljaste, 19 апр. 1936 г.

В этот раз ты поступила со мною бесчеловечно-жестоко и в высшей степени несправедливо: я приехал к тебе в страстную Господню пятницу добровольно и навсегда. Моя ли вина в том, что разнузданная и неуравновешенная женщина, нелепая и бестолковая, вызывала меня по телефону, слала телеграммы и письма, несмотря на мои запреты, на знакомых? Моя ли вина в том, что она, наконец, сама приехала ко мне, и я случайно, пойдя на речку, встретил ее там? Я ни одним словом шесть дней не обмолвился ей и послал ей очень сдержанное и правдивое письмо. Только накануне ее приезда, и, следовательно, если бы она не приехала в четверг, она получила бы утром в пятницу мое письмо и после него уже, конечно, не поехала бы вовсе, ибо мое письмо не оставляло никаких сомнений в том, что ей нужно положиться на время до каникул, т. е. 25 мая, и тогда выяснится, смогу ли я жить с ней или вернусь. И конечно, к 25 мая я — клянусь тебе — написал бы ей, что не вернусь. Я, Фишенька, хотел сделать все мягко и добросердечно, и ты не поняла меня, ты обвинила меня в предумышленных каких-то и несуществующих преступлениях, очень поспешила прогнать меня с глаз долой, чем обрекла меня, безденежного, на унижения и мытарства и, растерянного, измученного, не успевшего успокоиться, передохнуть и прийти в себя, бросила вновь в кабалу к ней и поставила в материальную от нее зависимость. Я вынужден был сказать обо всем этом Евд. Влад. И другим, дабы все знали, что я люблю тебя и не хотел от тебя уйти. Зачем ты, Фишенька, так поступила опрометчиво и зло?!. Что ты сделала, друг мой настоящий, со мною? Ведь, вполне естественно, что я страдал, получая от нее известия о ее болезни: меня мучила совесть и жалость. Но постепенно я успокоился бы, и все прошло бы, и ее письма на меня перестали бы оказывать действие. А ты не дождалась, ты поспешила от меня отречься. (...) Спаси меня — говорю тебе тысячный раз! Ее приезд доказал мне, что ей верить ни в чем нельзя, что она даже в болезнях лжет. Не пиши, если не хочешь, но, если зовешь меня к себе, пришли только один синенький цветочек в конверте. Это будет значить, что я могу вернуться навеки домой. Я целую тебя, дорогая Фелисса. Пожалей меня, прости, призови к себе.

Любящий тебя одну

Игорь. —

* * *

23.IV.1936 г.

Я поехал в Таллинн, дабы регулировать получку 20-го апреля. Я проявил максимум энергии и в результате получил от одного мецената крупную сумму денег без отдачи. В моих руках теперь 100 крон, и, если ты разрешишь мне, я немедленно приеду домой. Смертельно тоскую по тебе, по рыбе весенней, по дому нашему благостному. Не отвергай, Фелисса: все в твоих руках — и мое творчество, и мой покой, и моя безоблачная радость. Вера выдала мне обязательство впредь не писать писем, не посылать телеграмм, не звонить по телефону и не являться лично. Я так ее избранил и побил, что это уже наверняка. Каждый лишний день, прожитый вне дома, приносит мне пытку. Я еду в Uljaste за синим цветочком. Ждет ли он меня там, не пропал ли в дороге? Не сплю ночей, болит сердце. (...) Прими меня домой — это твой последний долг перед Искусством и отчасти передо мной.

Если еще не послала, пошли цветочек. Я жду в Uljaste. Святой Николай Чудотворец явил мне чудо, — я лично расскажу все.

Твой бессмертно, и так искренне,

Игорь. —

* * *

Tallinn, 7 окт. 1936 г.

Я все еще болен, дорогая Фикша, насморк не проходит, болит упорно грудь, кашляю и впечатление жара. (...) Квартира оказалась холодной и сырой, потолки протекают. Скука ужасающая, дикая! Порядки в квартире способны привести в исступление. Сержусь ежечасно, когда дома, а, благодаря болезни, «дома» вынужден быть часто. Жажду до умопомрачения Тойлы! (...) Очень трудно мне вести здесь хозяйство на книжку: дорого, безвкусно, несытно. Иногда прикупаю мясо, иначе ноги можно протянуть, но трачу минимально. У В.Б. интенсивная переписка с африканским дядюшкой11. Она зовет его бросить службу(!) и переехать сюда. И он, видимо, к весне приедет. Это, знаешь ли, не так плохо для В.Б. Человек, видимо, хороший и очень до сих пор ее любит. Прямо молитвенно. (...)

Твой вечно

Игорь. —

P.S. Сияет солнце, зовя к тебе!

* * *

Tallinn, 2.I/1937 г.

Дорогая, милая, родная Фишечка моя!

Поздравляю Тебя с днем Твоего нужного мне всегда появления на свет, благодаря которому я приобрел тонкий вкус в поэзии, что я очень ценю и за что очень признателен тебе. Твои стихи должны быть восстановлены — это мое искреннее желание, и я заклинаю тебя это сделать, когда я приеду домой, т. е. когда я вернусь домой. (...) Ежедневно В.Б. проводит большую часть дня у своих мегер12, а я переписываю рукописи понемногу и никуда буквально не хожу: нет ни малейшего настроения. (...) Я так утомлен, так обескуражен. И здесь такая непроходимая тощища. Этот «вундеркинд»!13 Эта Марья! Эта В.Б., всей душой находящаяся у теток! Дядя выехал из Туниса 30-го в 7 веч. На днях многое выяснится. А там мы поедем с тобой в Ригу: я не могу больше вынести этой обстановки сумасшедшего дома. Ни нравственно, ни физически. Здесь сплошной мрак, сплошная тупь. На днях я пробовал прочесть кое-что из рукописи (не мог молчать, душа требовала стихов!), и через два-три стихотворения В.Б. заснула сидя!!! (...)

Любящий тебя всегда

Игорь. —

* * *

Воскресенье, 10 янв. 1937 г.

Дорогая моя Фишечка,

Фикунчик мой солнечный!

Изо дня в день стремлюсь к тебе домой, но пока еще не могу: не все устроено, а приехать без денег немыслимо. Но у меня есть надежда на крупный куш из Польши. (...)

Дядя — сплошное очарование. Деликатнейший и добрейший, очень сдержанный и ничего не кушающий. И внешностью, и манерой держаться — вылитый Эссен14. Большой франт: привез смокинг и три костюма. Бывший морской офицер. Знает и о Гиппиус, и о Гумилеве, и Ахматову любит. Увидев все, и все узнав, в ужасе. Даже два сильных сердечных припадка было с ним. Ставил горячие припарки и посылал в аптеку. Да и не мудрено: из-за него содом у теток: хотят женить на Валерии и Вере... одновременно! и послать в Африку. Сестры рвут на части! Но Вера его не уступит. (...) Я нейтрален. Подробности лично. (...) Дядя с Верой ушли к теткам, а я еду в Nomme. До скорой встречи! Безумно хочу с тобою в Tartu, Ригу, Двинск. (...)

Твой всегда Игорь. —

У Дяди денег в обрез. Но в Африке избыток! Ни гроша Вере здесь дать не может.

* * *

Понедельник, 18.I.1937 г.

События разворачиваются весьма поспешно: дядюшка вчера уже переехал к тетушкам!!! И — навсегда. Подробности лично. Я с ним, само собою разумеется, не ссорился. Мы расцеловались при прощанье, он крепко и долго жал мою руку. В.Б. с ним прощаться отказалась. Опять-таки подробности лично. Сплошной водевиль и превеселый!.. Надеюсь, ты уже совсем приготовилась к туру по Принаровью и Печерскому краю. Всего намечено 12 пунктов, начиная с Нарвы. (...) Сейчас иду к г-же Пумпянской, Лидии Харлампиевне15: приглашен на обед. В.Б. даже в школу перестала ходить после ссоры с дядей, но сегодня направляется. Пропустила три дня. И к теткам сама не ходит и ребенка не водит. Это жаль!..

Твой всегда

Игорь. —

* * *

Четверг, 18.II.1937 г.

Шесть дней я пролежал дома, конечно, все же по утрам неуклонно посещая министерство и типографию и неуклонно получая ответы, меня не удовлетворяющие. Пришлось вновь писать прошение (...) Поэтому только завтра, в 11 ч.у., я смогу получить ответ и деньги. А пока что погибаю от недоедания и общей слабости, ибо в лавке нет самого главного для моего истощенного организма — мяса. А денег я не видел, как приехал. Здоровье мое из рук вон плохо, и я совсем калека. Сырость, холод, убожество. Лежу целыми днями в изнеможении. (...) Вот что значит зависеть от счета в лавке В.Б.!16 (...) Повторяю: я плохо себя чувствую в окаянном и ненавистном всегда городе.

Любящий тебя

Игорь. —

* * *

14.I.1938 г.

Дорогая Фелисса!

Шестнадцатый день провожу я не там опять-таки, где мне хотелось бы, и надлежало проводить. Здоровье мое ухудшается заметно с каждым днем: пребывание в городе, жгуче мною ненавидимом, да еще в такой непереносимой обстановке, — не то богадельни, не то жидовского детского сада, не то попросту дома для умалишенных ведьм17, — мало способствует хорошести моего самочувствия и мировосприятия. Я буквально гибну здесь, и, видимо, нет спасения. В.Б. все праздники пролежала в жестоком бронхите, у нее сильно затронуты легкие, она и теперь почти через день сидит дома, так что книг продавать, естественно, не может18, и не только теперь, но и впредь. Да и некому больше их навязывать. Положение угрожающее, сводящее с ума и весьма ложное, повторяю который уж раз. Здесь все поняли причину моего здешнего пребывания. И тем хуже для нас всех. 16 дней не держал в руках ни одного сента: они ниоткуда не поступают. (...) Как сумасшедший, хожу по городу без всякой цели. 2 раза был у Линды19 за почтой. Дрожал подходя: надежда на спасенье! И — ничего! Это надо пережить, это «ничего». Неужели же никто не писал? Неужели же Мими20 стала такой хамкой, что даже за «Росу»21 не поблагодарила и не высказала своего восторга перед поэмой моей пленительной? (...) Остро, с бешенством завидую всем живущим не в городе окаянном. (...) Погода ужасающая. По ночам бессонница и руготня. Я обвиняю В.Б. и весь мир за то, что не живу в деревне. Моя психика не выдерживает. Я — Божий поэт, мне грязно и позорно жить в городской старческой, поганой трущобе. Я не хочу этого. И я смею этого не хотеть. Каждый грош, который получишь из-за границы, нужен мне для выздоровления, ибо я болен. Этому надо верить, я от слез слепну. Все, что свыше 18 крон, пусть будет на мое спасение от ужаса, меня окружающего, душащего меня. В.Б. этого никогда не поймет. Она удивляется. Она осуждает. Она — рабыня города, теток, службы. Что ей до моих мук!

Любящий тебя Игорь. —

28 янв. — 20 лет моей жизни в Эстонии. В Тойла хочу быть в этот день. Хочу стихов, музыки, природы, твоего общества: 23 года знаю!!

* * *

Tallinn, 18.III.1938 г.

Дорогая Фишенька, милая!

Ни Вакх, ни Линда точно не знали, где нужно сделать доверительную надпись. Думаем, что правильно. (...) Книги почти не идут, поэтому вся надежа на чек полученный, т. е. на перевод. Возьми себе 1.40, а 40 отдай Е.В.Ш.22 за телефон. Так что останется моего фонда ровно 16 крон. И эти деньги — моя весна. Ибо здесь что-то страшное творится: в одну лавку 84.45 (...) Кормит старуха со дня моего приезда за крону убийственно, чудовищно. А прикупать из-за отсутствия средств немыслимо ничего. Ни разу не покупали. Имею 4 кроны на дорогу неприкосновенных. Иначе не выдержал бы дня. Давать ей 30 крон в месяц это значит выбрасывать деньги и голодать. Атмосфера удручающая, — ложь, злоба, ненависть всеобщая. Курю на свой счет. Смысла сидеть здесь уже нет. Попробую заработать в эти дни и уеду без оглядки: надо жизнь свою спасать! В.Б. совсем-совсем обреченная в этом аду. Все неможется ей, вечно омрачена и сердита. А тетки только и ждут, когда я не выдержу и сбегу. Возлагают на это большие надежды. Я это замечаю. (...) От Рериха жду письмо только в конце апреля23. (...) Линда — между нами — не в силах больше здесь жить и после Пасхи вернется домой до осени. Вакха она устроила уже у знакомых. Ему будет хорошо. Он очень мил и симпатичен, всегда радуется мне искренне. Я к ним часто хожу. Благословляю и крепко целую. Хочу починить коричневые сапоги (набойки), домашние туфли и удочку. И тогда приеду. Я чувствую себя, как в темнице. Безумные головные боли, сердце и все другое. Приветствую Л.Ю., Ольгу, Элли24.

Крепко целую и люблю.

Игорь. —

* * *

Saarküla, 14.IX.1938 г.

Попасть в Тойлу не так-то просто, дорогая Фишенька: все время, с редкими перерывами, хвораю, а, когда лучше бывает, денег нет хронически, а поездка-то обойдется в 2.90. Легко сказать, когда и гривенника часто нет. Долги отдал, но растут новые, и чем их платить будем — никто не осведомлен, ибо пока получек не предвидится. Уж не тетки ли заплатят при своей оголтелой скаредности?!. Эти сволочи гроша не посылают, и только и знают, что требуют В.Б. с девочкой в город. Причина? Сделать мне пакость и оставить меня одного в деревне — больного и безденежного. А между тем мне необходимы некоторые вещи, как, например, новый костюм и драповое пальто: замерзаю по вечерам. 17-го, в субботу, /имя неразборчиво/ едет из Tallinn'а на Устье за женой в автомобиле. Я просил его заехать к тебе, будь добра дать ему чемодан с необходимыми вещами и синее одеяло, а я ведь в Саркуле зимовать буду: не к мегерам же мне ехать! Я очень видеть тебя хочу, но сил у меня нет придти пешком. (...) Крепко целую и благословляю.

Любящий тебя всегда

Игорь. —

Все заграничные знакомые — сволочи! Не вздумай покидать опрометчиво Тойлу и ехать на заработки: повторяю, все не так ужасно, и я все устрою. Но я болен, и у меня нет пока денег на дорогу. Достану и устрою. Мировые события кошмарны, и в них центр наших бедствий! Господь поможет нам.

* * *

Последний роман в письмах с собственной женой закончился в сентябре 1941 года — за два с половиной месяца до смерти поэта, когда он был уже тяжело болен и не мог держать в руках перо. Этот роман был для Игоря-Северянина спасением от невыносимой пошлости, которая окружала его в последние годы жизни. Письма в Тойла были для него реальностью, которая помогала ему еще держаться на плаву. С годами он ясно понял, что именно Фелисса была той единственной женщиной, которую он должен был бы любить по-настоящему. Он искренне хотел ее любить, но, видимо уже не мог.

Таллинн, дом № 50 по улице Койду. Фото автора

Вера Борисовна, конечно же, знала об этой переписке, но никогда не думала о том, что после смерти Фелиссы письма Игоря Васильевича попадут в литературный музей. Она ошиблась:

«Как-то незадолго до смерти он сказал: "Знаешь, Верушка, я переписываюсь с Ф.К. Никогда не читай и не верь этим письмам. Я должен был так писать, чтобы уберечь тебя и наше счастье. Пусть думают что хотят!" (...) А что сделала Ф.К.? Она хоть раз предложила мне помощь? Нет Она подсылала только ко мне шпионов, чтобы узнать, не умер ли поэт, чтобы получить наследство»25.

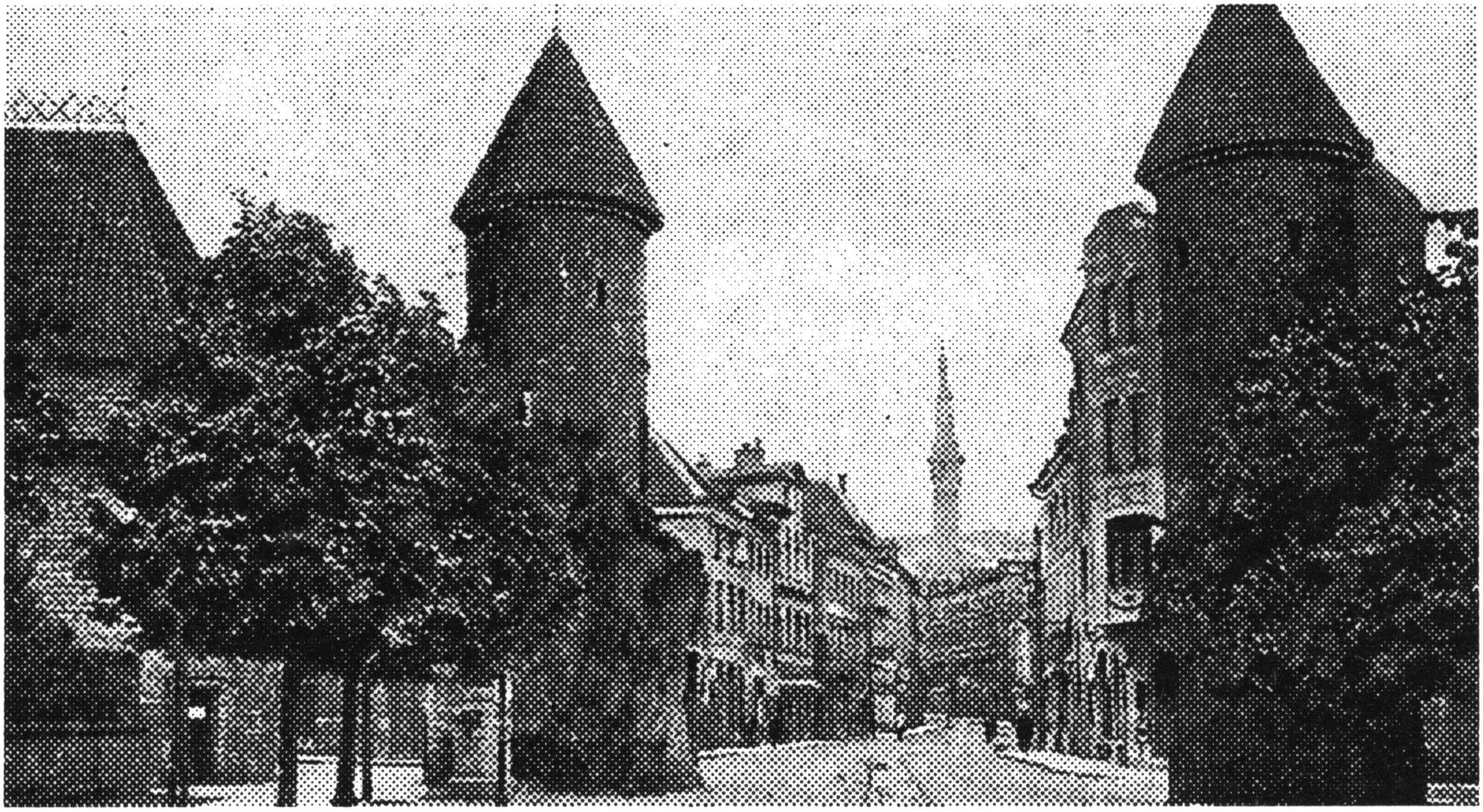

Таллинн, ворота Виру. Открытка, в архиве автора

Написано так, словно в ноябре 1979 года Вера Борисовна напрочь забыла о том, что наследство сгорело26 в Усть-Нарве в конце июля 1941 года, но это уже совсем другая история.

Примечания

1. «Это действительно возмутительно: ты веришь...» — здесь и далее в этой главе — Игорь-Северянин. Письма к Ф.М. Лотаревой. ЛМ, ф. 216, М 2:1.

2. Лина Юрьевна — Круут, Лина Юрьевна, (1864—1955), мать Ф.М. Лотаревой.

3. Ольга — Круут, Ольга Михайловна (1895—1984), сестра Ф.М. Лотаревой.

4. Евдокия Владимировна — Штранделл Е.В.

5. Шульц, Александр Эдуардович — редактор таллиннской газеты «Вести дня», друг Игоря-Северянина.

6. А.Э. — Шульц А.Э.

7. В.Б. — Коренди В.Б.

8. Л.Т. — Рыкова Л.Т.

9. Ал. Эд. — Шульц А.Э.

10. «Дорогая Фелисса Михайловна. Исполняю Ваше желание...» — архив Н.А.: Рыкова Л.Т. Письмо к Ф.М. Круут.

11. «...африканский дядюшка...» — Дмитрий Валерьянович, родственник Запольских, жил и работал в Тунисе.

12. «...В.Б. проводит большую часть дня у своих мегер...» — тетки В.Б. Коренди сестры Федоровы.

13. «Этот "вундеркинд"!..» — Валерия, дочь В.Б. Коренди.

14. Эссен, Александр Карлович — инженер, сын русского адмирала К. Эссена, близкий друг Игоря-Северянина, Принц лилии, жил в поселке Ярве (Järve) в 16 километрах от Тойла.

15. Пумпянская, Лидия Харлампиевна, жена директора одного из таллиннских заводов, знакомая Игоря-Северянина.

16. «...Вот, что значит зависеть от счета в лавке В.Б...» — сравни в письме Игоря-Северянина к А. Барановой от 14.09.37:

«Надо Вам сказать, что полтора года (с 9-го апр. 1936 по сентябрь 1937 г.) я, безработный, содержал на свой (откуда-то доставал!.,) счет Фелиссу Мих. в Тойле... (...) Все свои случайно получаемые гроши я отдавал ей лично и даже ухитрялся покупать ей иногда туфли, чулки и покрыть сгнившую на лачуге крышу! Большего, дорогая, от меня и требовать было нельзя: ведь все эти траты — явный ущерб для нашей с Верочкой жизни. Не надо забывать о том, что она грошовое жалованье получает, имеет от мужа пятилетнюю дочь и живет не в деревне дешевой, как Ф.М., а в городе, что далеко не одно и то же. Верочка безропотно переносит все невзгоды и бывали случаи, когда она из своих денег помогала через меня Ф.М., которая, к слову сказать, ненавидит ее (за что, спрашивается?!) бешеной ненавистью и знать ее не хочет, не будучи даже с нею знакома. А вся вина, все преступление Верочки заключается, видимо, в том, что она, русская женщина, делится последним (и с какою, надо видеть, радостью!) с русским поэтом оберегая его, по возможности, от меркантильных забот и дрязг уродливой за последнее время жизни. (...) Так или иначе Ф.М. неистовствует и ставит меня в невозможное положенье, обрекая на добывание денег. А иначе угрожает с собою покончить и т. д. — еще хуже».

Письмо сопровождается настойчивой просьбой передать в Берлине через Л.Х. Пумпянскую деньги на покупку необходимых поэту вещей.

17. «...не то попросту дома для умалишенных ведьм...» — зиму 1937—1938 Игорь-Северянин жил у одной из сестер Федоровых по адресу: Tallinn. Suur Tartu 35—2 (kort. Feodorova). Дом сохранился по адресу: Таллинн, Тартуское шоссе, 35/2 (квартира во втором этаже дома).

18. «В.Б. все праздники пролежала в жестоком бронхите... так что книг продавать естественно не может...» — в конце 30-х годов поэт распродавал оставшуюся часть тиражей сборника «Pühajõgi», романов в стихах «Колокола собора чувств», «Роса оранжевого часа», «Рояль Леандра», переводы стихов М. Ундер, Х. Виснапуу и А. Раннита.

19. Линда — Л.М. Круут.

20. Мими — Мими-Вноровская, Ольга (1906—?), поэтесса, автор сборника «Стихотворения» (1936); знакомая Игоря-Северянина по Бухаресту.

21. «Росу» — поэма «Роса оранжевого часа».

22. Е.В.Ш. — Е.В. Штранделл.

23. «От Рериха жду письмо только в конце апреля...» — Н.К. Рерих отправил Игорю-Северянину письмо с отказом 21 марта 1938 года. См:. Н. Рерих. Неизвестные письма. «Наш современник», 1964, № 5, с. 102—107.

24. Элли — Элли Милли, сестра А. Милли — второго мужа Ф.М. Лотаревой, соседка семейства Круут по Тойла.

25. «Как-то незадолго до смерти он сказал...» — ЛМ, ф. 216, М 3:15. Коренди В.Б. Заявление на имя заведующей музеем о письмах Игоря-Северянина к Ф.М. Лотаревой.

26. ...забыла о том, что наследство сгорело — Сравни в письме В. Коренди к директору Нарвского городского музея Е. Кривошееву от 23.01.1978:

«Не добивайтесь обстановки из Тойла. Она не принадлежит моему мужу. Все его — погибло на Устье».

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |