На правах рекламы:

• мини отели в москве недорого

• Как зарабатывать в интернете без обмана

• Ремонт Часов в Москве . Грамотно дозируя высокоточное современное оборудование и давние традиции ювелирного дела, мастера компании создают настоящие шедевры, которые могут стать достойным подарком к любому поводу. Мы также занимаемся скупкой серебра, золота и других драгоценных металлов, оперируя выгодными условиями сотрудничества. Закрыть.

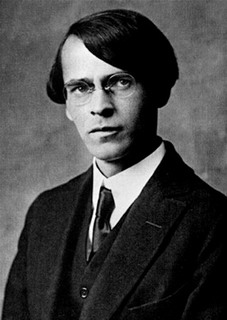

В. Ходасевич: "Игорь Северянин и футуризм" (1914г.)

Поэзия Игоря Северянина в последнее время привлекала к себе усиленное внимание печати и общества. Как в сочувственных поэту, так и во враждебных ему отзывах критики неизменно слышалось слово "футуризм", и вот в связи с этим хотелось бы хотя в самой приблизительной схеме установить истинное отношение Игоря Северянина к футуризму. Чтобы не разбрасываться, я совершенно не буду касаться тех причин, благодаря которым возник итальянский футуризм, так сказать, оригинал нашего переводного футуризма. Я не буду говорить о законности или незаконности его возникновения как протеста против удушливой власти традиции, - между прочим, потому, что такой протест является одной из причин возникновения всех новых течений в искусстве. Я сознательно ограничиваю свою тему, и мне в данную минуту нет никакого дела до того, что есть футуризм вообще. В связи с занимающим нас вопросом о творчестве Северянина я беру футуризм только как течение, которое уже достаточно проявило себя в нашей литературе и может быть рассматриваемо совершенно изолированно, вне всякой связи с общественными и психологическими причинами его зарождения. Может быть, проследить эти причины и некоторые возможности футуризма, им не осуществленные, было бы гораздо интереснее, чем говорить о футуризме в таком виде, каков он есть, но здесь мы ограничимся лишь тем, что подсказывается заголовком нашей статьи.

Поэзия Игоря Северянина в последнее время привлекала к себе усиленное внимание печати и общества. Как в сочувственных поэту, так и во враждебных ему отзывах критики неизменно слышалось слово "футуризм", и вот в связи с этим хотелось бы хотя в самой приблизительной схеме установить истинное отношение Игоря Северянина к футуризму. Чтобы не разбрасываться, я совершенно не буду касаться тех причин, благодаря которым возник итальянский футуризм, так сказать, оригинал нашего переводного футуризма. Я не буду говорить о законности или незаконности его возникновения как протеста против удушливой власти традиции, - между прочим, потому, что такой протест является одной из причин возникновения всех новых течений в искусстве. Я сознательно ограничиваю свою тему, и мне в данную минуту нет никакого дела до того, что есть футуризм вообще. В связи с занимающим нас вопросом о творчестве Северянина я беру футуризм только как течение, которое уже достаточно проявило себя в нашей литературе и может быть рассматриваемо совершенно изолированно, вне всякой связи с общественными и психологическими причинами его зарождения. Может быть, проследить эти причины и некоторые возможности футуризма, им не осуществленные, было бы гораздо интереснее, чем говорить о футуризме в таком виде, каков он есть, но здесь мы ограничимся лишь тем, что подсказывается заголовком нашей статьи.

Тот футуризм, к которому русское общество проявляло в последнее время такой интерес, начался в действительности много раньше. Еще в 1910 г. вышел сборник "Садок судей". С момента появления этой книжечки и ведет свое летосчисление русский футуризм, точнее — московская, еще точнее — кубо-футуристическая его фракция. Однако слово "футуризм" впервые произнесено не сотрудником "Садка судей", а несколько позднее, в Петербурге, Игорем Северянином. Там он основал "академию эго-футуризма", впоследствии им же распущенную. Выйдя из нее, Северянин, как новый Ломоносов, "отставил от себя академию" с уходом его распавшуюся. С другой стороны, обе фракции футуристов, первоначально враждовавшие между собой, ныне объединились в новом литературном органе, ставшем как бы официозом российского футуризма.

Таково, так сказать, историческое отношение Игоря Северянина к футуризму. Но, конечно, не внешней принадлежностью к той или иной группе и не местом, где печатает свои произведения данный автор, определяется его истинное место в литературе. Особенно последнее в значительной мере зависит от случая. Гораздо важнее то, совпадают ли принципы поэзии Северянина с принципами футуристической группы, другими словами - футуристичны ли содержание и форма его стихов.

Чтобы хоть приблизительно разобраться в этом вопросе, нам необходимо установить, что такое самый футуризм.

Самый общий и простой ответ напрашивается сам собой: футуризм есть новая литературная школа, несущая новые, доселе неизвестные приемы художественного творчества. Насколько успели нам пояснить футуристы, в основу их новой школы полагаются следующие главнейшие принципы: 1) непримиримая ненависть к существующему языку, ведущая к разрушению общепризнанного синтаксиса и такой же этимологии, 2) расширение и обогащение словаря и 3) разрушение стихотворного канона и создание нового поэтического размера.

Возражения, которые должны здесь быть сделаны футуризму, очень просты и потому мне до некоторой степени придется повторить то, что в разное время было уже сказано мною самим и другими лицами. Разрушение синтаксиса, во-первых, не ново, ибо о нем говорил уже Стефан Малларме, а, во-вторых, в полном объеме да еще, так сказать, катастрофически — неосуществимо, и неминуемо поведет к тому, что мы просто перестанем понимать друг друга.

Можно предположить, что со временем психология осветит нам природу синтаксиса и откроет возможность углубления и пересоздания его; но пока что мы можем лишь частично расширять слишком тесные рамки академического синтаксиса, что и делают, и делали, в исторической последовательности, не только все выдающиеся писатели — у нас начиная от Ломоносова и кончая Бальмонтом,— но и сама повседневная речь, все больше и больше стремящаяся к лаконизму и выразительности. Процесс этот совершается даже очень быстро: например синтаксис Пушкина уже значительно разнится от синтаксиса Державина.

Что называют футуристы разрушением этимологии? Если создание новых слов от несуществующих корней вроде пресловутого "дыр бул щыл", то такие попытки нелепы, ибо такие слова не вызовут в нас никаких представлений: они не содержат в себе души слова — смысла. Тут футуризм возражает, что поэзия не должна содержать в себе смысла, ибо она есть искусство слов, как живопись есть искусство красок, а музыка — искусство звуков. Но краски, размазанные но холсту без всякого смысла, сами футуристы не признают живописью, что видно хотя бы из того, что одни из них пишут картины, а другие не пишут. Между тем размазывать краски по полотну может всякий. Музыка же вовсе не есть искусство звуков, бессмысленно нагроможденных друг на друга, а является рядом ритмических форм, очерченных звучанием, причем переход от одного звука к другому, от другого к третьему и т. д. определяет ход музыкальной мысли.

Здесь есть и внутреннее противоречие: слово, лишенное содержания, есть звук — и ничего больше. В таком случае поэзия, понимаемая как искусство слов, есть искусство звуков. Следовательно, никакой поэзии нет, а есть музыка. Тогда, конечно, не о чем и разговаривать, и футуристам следует молчать о поэзии, так как ее не существует. Но они не молчат, т. е. чувствуют, что здесь что-то не так. Но настаивают на своем и мечутся между поэзией и музыкой. И будут метаться, пока не вспомнят о содержании слова. Но тогда им придется отказаться от основного параграфа своей платформы.

Так обстоит дело, пока речь идет о словах с неведомыми до сих пор корнями. Что же касается создания новых слов от корней старых, то такой процесс называется созданием неологизмов. Он чрезвычайно стар, и его право на существование никем не оспаривается и почти не оспаривалось раньше. К неологизму предъявляется только одно требование: чтобы он был удачен, т. е. выразителен, нужен (в смысле восполнения существующего в языке пробела) и благозвучен. Последнее требование предъявляется и к некоторым формам старых слов: известно, что некоторые глагольные формы и падежи существительных неупотребительны по неблагозвучию, и если такие ограничения справедливо применяются к старым словам, то нет оснований не применять их к новым. Введение неологизмов не может считаться ни завоеванием, ни признаком никакой новой школы и не ведет к ее возникновению, так как новизна школы предполагает новизну художественных форм в более широком и глубоком смысле. Так, например, П. Д. Боборыкин, введя в русский язык колоссальное число неологизмов, порою очень удачных (хотя бы слово "интеллигенция"), не основал, как известно, новой литературной школы.

Третье и последнее из основных требований футуризма касается разрушения поэтического канона, т. е. уничтожения размера и рифм в стихах. Но я полагаю, что мне нет надобности напоминать читателю, что свободный размер, основанный не на метре, а лишь на ритме речи, применялся множество раз и до футуристов, у нас, например, Валерием Брюсовым и Александром Блоком. Здесь же необходимо вспомнить и народную поэзию.

Что касается неточных рифм или ассонансов, то их в огромном количестве встречаем в произведениях тех же авторов и в той же народной поэзии. Державин рифмовал "ласточка" и "касаточка".

Современный поэтический канон предоставляет поэту право писать точным или неточным размером, с рифмами или без рифм, с рифмами точными или неточными. Поэтому футуристические требования (которых, кстати сказать, сами футуристы придерживаются очень нестрого) не только не новы, но и, кроме того, стесняют волю поэта в гораздо большей степени, нежели современный академизм. Итак, мы можем сказать, что перечисленные особенности футуризма или взрывают на воздух самую возможность существования поэзии, или же чрезвычайно стары, т. е. и в том, и в другом случае никак не дают ему права называться ни новой, ни школой.

Быть может, на этом и следовало бы покончить с футуризмом. Но справедливость подсказывает нам еще один вопрос: а вдруг мы не правы, навязывая футуризму столь узко-литературное значение? Может быть, ему тесно в границах всего лишь литературной школы и на самом деле он несет нам не новые поэтические формы, а нечто более широкое — целое новое миросозерцание? Другим словами: не кроется ли истинная ценность и подлинное значение футуризма не в художественных, а в иного порядка требованиях, предъявляемых им к поэзии?

И в самом деле, есть один пункт в футуристической программе: он требует от поэта, чтобы тот отказался писать о природе, о небе, деревьях и облаках (о том, что еще Валерий Брюсов назвал "заветным хламом витий") и посвятил свои произведения исключительно прославлению городской жизни, ее напряженности и стремительности.

Странное и непоследовательное требование! Если футуристы полагают, что поэзия должна быть раскрепощена от внешнего академического канона, то вкакое рабство обрекают они самую душу поэта, которому отныне разрешается писать о городе и воспрещено писать о деревне? Ведь уже Державин освобождал российскую Камену от власти "высоких" тем,— и вот теперь не угодно ли: извольте писать о городе — и ни о чем больше. И снова, конечно, внутренняя несообразность: люди, провозглашающие необходимость отказаться от всякого содержания в поэзии, не только указывают тему стихов, но и зовут эту тему обязательной. Хорошо, что и здесь футуристы сами не исполняют своих постановлений.

Но не насилие над волей поэта и не вздорность этого противоречия привлекают здесь наше внимание. Тут дело в другом. В этом требовании футуризм выходит за пределы только литературной школы. Если нам говорят не о том, как, а о том, что мы должны писать, то тем самым указывают не новые поэтические формы, а хотя и старые, но отныне обязательные темы. Забыв о господстве формы над содержанием, которое сам он провозглашает, футуризм в этом пункте даже устанавливает некоторое обязательное, принудительное содержание поэзии, т. е. выступает уже в качестве проповедника особых, футуристических форм жизни. Отсюда всего один шаг — и футуризму останется провозгласить себя не только новой школой, но и новым миропониманием, как это и делает футуризм итальянский.

Однако "идейная" сторона футуризма никак не дает ему права на высокое и ответственное имя миропонимания. Что такое мир, что такое наша жизнь в нем мимо этих вопросов футуризм проходит не оборачиваясь. Этих вопросов для футуризма не существует, что и дает повод многим не без основания называть футуризм нигилизмом. Все идеи, провозглашаемые футуристами, касаются установления некоего нового модуса жизни, но никак не затрагивают ее сущности.

Один из основных параграфов футуристической программы — проповедь силы, молодости, энергии — потому-то и не определяет в футуризме ровно ничего, что он может быть выдвинут людьми самых различных мировоззрений. За примером ходить слишком недалеко: петербургский акмеизм начертал на своем знамени тот же лозунг, хотя от футуризма его отделяет целая пропасть. Когда же Маринетти заявляет, что война есть естественная гигиена мира,— он этими словами может запугать разве только Берту Зуттнер.

Этого мало. Когда нам предлагают стать физически сильными и заняться развитием мускулатуры, мы благодарим за добрый совет, но, не зная, во имя чего он делается и зачем нам быть здоровыми, мы должны признать за ним только спортивные и в лучшем случае гигиенические достоинства, но никак не идейные и не философские.

И здесь снова маленькая, но характерная для футуристической близорукости несообразность. О каком физическом здоровье, о какой силе и молодости могут мечтать футуристы, раз они накликают торжество большого города, раз требуют решительного ухода от природы? Не будем говорить о пресловутых "ядах города". Может быть, многие из них суть результат неправого общественного строя современности и они исчезнут с изменением этого строя. Но как же не понимают футуристы, что главный бич городского населения есть скученность, которой, собственно, и отличается город от деревни? Ведь если не будет этой скученности, то не будет и самого города и тридцатиэтажных небоскребов столь любезных футуристической эстетике. Скученность населения делает город городом, но она же делает и то, что, как бы ни улучшались условия городской жизни, условия жизни деревенской всегда будут лучше. И мы совершенно уверены, что через месяц в Москве не останется ни одного футуриста, потому что все они поедут на дачу запасаться силами для будущей зимы. Там, на летнем отдыхе, в сельской тиши, будут они воспевать город. И мы не будем от них требовать, чтобы они воспевали деревню. Мы только попросим их не думать, что поэзия города открыта ими.

Даже в России, города которой так отстали в своем развитии от городов Запада, девяносто лет тому назад, когда Тверская была покрыта ухабами ("Вот уж по Тверской возок несется чрез ухабы..."), Пушкин воспел красоту современного ему города, и чуть ли не во всех статьях, посвященных творчеству Брюсова, его называют поэтом города.

"О, быстрота движения! Я тебя прославляю! — восклицает футуризм.— О, стремительный автомобиль!"

Что же, пусть какой-нибудь футурист — ну хоть Василий Каменский — напишет восторженные стихи об езде на автомобиле, а я напишу не менее восторженные - о переправе через реку на пароме. И если ни Каменскому, ни мне не удастся в наших стихах сказать ничего, кроме того, что автомобиль едет очень скоро, а паром очень медленно, то и его стихи, и мои будут одинаково плохи, потому что одинаково ни к чему. Ни деревня, ни город, ни паром, ни автомобиль сами по себе не суть поэзия...

Такова в общих чертах сеть противоречий, опутывающая нас при приближении к футуризму. Пытаясь разрешить одно из них, мы запутываемся в другом, которое само по себе неразрешимо без разрешения первого. Ряд логических абсурдов в конце концов заставляет отказаться от всякой надежды понять самостоятельный смысл футуризма. То же, что внем не абсурдно,— безнадежно старо. Следует отметить, что все эти внутренние противоречия особенно запутаны теперь, когда обе партии русских футуристов, еще недавно взаимно уничтожавшие друг друга, объединились, не примирив и не согласовав своих лозунгов, а лишь механически соединив их в одном журнале, т. е. попросту свалив все в одну кучу.

Возражения, сделанные нами футуризму, крайне просты. Но других и не надо: было бы смешно говорить о динамите, когда одного толчка, одного дуновения свежего ветра достаточно для разрушения этого карточного небоскреба. Кажется, единственным прочным основанием его была мода. Но моде этой пора проходить. Нам пора понять, что не только над Тарасконом, но и над нами сияет магическое тарасконское солнце, в котором так легко принять кролика за льва. Вспомним это - и марево рассеется. Но не будем гордиться тем, что мы "преодолели" футуризм, не станем радоваться победе над безобидным футуристическим кроликом. Лучше сделаем вид, что мы и не думали принимать его за льва, а только немного поиграли с ним - и довольно. Иначе все мы рискуем оказаться храбрыми, но немного смешными Тартаренами из Тараскона. Докажем футуризму, что и мы - не наивные провинциалы, принимающие всерьез их невинные, их микроскопические дерзости.

Больше нет футуризма,— и это не я говорю вам, а это носится в воздухе, это вы сами давно ощущаете...

Но позвольте: ведь если нет футуризма, то нет и футуриста Игоря Северянина. Совершенно верно; но есть талантливый поэт, о творчестве которого скажем несколько слов. Быть может, читатель увидит сам, что отделяло бы Северянина от футуризма, если бы таковой существовал.

То, что с первого взгляда наиболее разительно в стихах Северянина и за что пришлось ему вынести всего больше нападок и насмешек, то в действительности меньше всего дает право говорить о каком бы то ни было футуризме: я имею в виду язык его поэзии. В стихах Северянина встречается много новых, непривычных для слуха слов, но самые приемы словообразования у него не только не футуристичны, не только не приближают его язык к языку "дыр бул щыл", но и вообще не могут назваться новыми, так как следуют общим законам развития русского языка. Такие слова, как "офиалчить", "окалошить", "онездешниться", суть самые обыкновенные глагольные формы, образованные от существительных, прилагательных и других частей речи. Слов, образованных точно так же, сколько угодно встречаем в языке повседневном, и нет никаких разумных оснований думать, что в одних случаях их можно образовать, а в других нельзя. Если законно созданы такие глаголы, как "обрамлять" и "облагораживать", то и северянинское "окалошить" не менее законно. Если мы, не задумываясь, говорим "о-бес-силеть" и "при-не-волить", то можем говорить и "о-не-здешниться". Еще Жуковский в "Войне мышей и лягушек" сказал: "Край наш родимый надолго был обезмышен". Слово "ручьиться" заимствовал Северянин у Державина. Совершенно футуристический глагол "перекочкать" встречаем в послании Языкова к Гоголю: "Я перекочкал трудный путь". И можно с уверенностью сказать, что внимательный читатель при желании найдет в русской литературе еще множество подобных же примеров.

Нельзя не признать законным и соединение прилагательного с существительным в одно слово. Северянин говорит: "алогубы", "белорозы", "златополдень". Но ведь и мы, не задумываясь, произносим: Малороссия, белоручка, босоножка.

В наши дни уже нельзя спорить против права поэта на такие вольности между прочим потому, что им пользовались чуть ли не все поэты, которым мы должны быть признательны за обогащение нашей речи. Здесь Игорю Северянину должен быть сделан только один упрек: слишком часто таким же путем русифицирует он слова иностранные — и, быть может, это — уже не расширение, а засорение словаря.

Футуризм требует уничтожения общепринятого стихосложения в смысле уничтожения формального метра. Но, просмотрев 139 стихотворений, входящих первую книгу Северянина "Громокипящий кубок", я нашел только одно, которого не мог представить в виде обычной метрической схемы, и еще в одном стихотворении ("Юг на севере") я нашел одну такую строку. Итого 13 стихов из приблизительно 3 с половиной тысяч. У Александра Блока, Валерия Брюсова или Федора Сологуба найдется таких стихов больше. Как видим, и здесь футуризм ни при чем.

Применение ассонансов вместо рифм, ряд удачных неологизмов и блестящее порою уменье пользоваться открытиями, сделанными в области ритма Андреем Белым ,— все это придает стихам Северянина их своеобразный напев. Помимо того, что эти неологизмы часто выражают совершенно новые понятия, самый поток непривычных, как бы только что найденных и непроизвольно сорвавшихся слов создает для читателя неожиданную иллюзию: начинает казаться, будто акт поэтического творчества совершается непосредственно в нашем присутствии совершается с неожиданной и завлекательной легкостью. Это и дает Северянину возможность с примечательной остротой выразить то, что является главным содержанием поэзии Северянина: чувство современности, биение ее пульса. Если необходимо прозвище, то для Игоря Северянина следует образовать его от слова praesens, настоящее.

Поэзия его современна, и вовсе не потому что в ней часто говорится об аэропланах, автомобилях, кокотках и тому подобном, а потому, что способ мыслить и чувствовать у Северянина именно таков, каков он у современного горожанина. Отнюдь не совпадая с футуристами и далеко не делая город своей обязательной темой, Северянин душой — истинный обитатель города. Его повышенная впечатлительность и в то же время как будто слишком уж легкое перепархивание от образа к образу, от темы к теме, напряженность и в то же время неглубокость его чувств — все это признаки современного горожанина немного мечтателя и немного скептика, немного эстета и немного попросту фланера. И было бы несправедливо к Игорю Северянину, ибо означало бы непонимание его поэзии, не признать, что многое в ней от дурной современности, в которой культура олицетворена в машине, добродетель заменена филистерским приличием, а простота — фешенебельностью. Пошловатая элегантность врывается в его поэзию, как шум улицы в раскрытое окно.

Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин! —

восклицает поэт в то время, как "тоскующая, нарумяненная Нелли" предается в своем будуаре такой мечте:

О, когда бы на "Блерио" поместилась кушетка!

А сам поэт советует другой, должно быть, точно такой же даме:

Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,

И садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,

Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом.

И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым.

Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым...

Автомобили, ландолеты, лимузины, ликеры, кокотки, цилиндры, куртизанки, шоферы и грумы,— в напеве чуть-чуть опереточном несется перед нами "фешенебельный", "элегантный" и "деликатный" хоровод современности. И уже нам самим начинает нравиться эта легкая и, как кузов автомобиля, лакированная жизнь. Что в самом деле? Шелестят колеса автомобиля, прыгает гравий, плывут сосны, плывет небо, уже все плывет перед нашими глазами, и мы уже не очень разбираемся, где мы и что мы, где верх, где низ, мы "теряем все свои концы и начала":

О, бездна тайны! О, тайна бездны!

Забвенье глуби... Гамак волны...

Как мы подземны! Как мы надзвездны!

Как мы бездонны! Как мы полны!

На самом-то деле мы не очень надзвездны, не бездонны, а просто нас укачал автомобиль и только кружится голова. И в эту самую минуту, когда фешенебельное прекрасным, а элегантное — высоким сам Игорь Северянин вдруг останавливает наш комфортабельный лимузин и с брезгливым лицом объявляет: "Гнила культура, как рокфор".

Вот этого никогда не сказал бы ни один футурист. Гнилости и ничтожности своей тридцатиэтажной американизированной культуры он никогда не только бы не признал, но и не понял бы сам. В то время как футуризм предлагает нам "столкнуть с парохода современности" все действительно ценное, высокое и значительное, чтобы оно не тормозило его "прогресса", - в поэзии Северянина живет глубокая и настоящая грусть по тому, что кажется ему заглушенным в шуме улицы и утраченным навсегда, грусть по настоящей, а не по "изыскной" культуре "Захотелось белых лилий и сирени".-- меланхолически признается он... ,Ах плохой футурист Игорь Северянин!

Вот он уже собрался бежать из города, туда, где есть море и солнце, и он уже чувствует себя виноватым за то, что поддался "малому соблазну" рокфоровых изысков. Остается одна надежда:

Солнце оправдает, солнце не осудит...

И в этой надежде сам город и он в нем — все становится другим:

Весенний день горяч и золот, -

Весь город солнцем ослеплен!

Я снова я: я снова молод!

Я снова весел и влюблен!

Душа поет и рвется в поле,

Я всех чужих зову на "ты"...

Какой простор! Какая воля!

Какие песни и цветы!

Скорей бы - в бричке по ухабам!

Скорей бы - в юные луга!

Смотреть в лицо румяным бабам,

Как друга, целовать врага!

Шумите, вешние дубравы!

Расти, трава! Цвети, сирень!

Виновных нет: все люди правы

В такой благословенный день!

И, должно быть, в один из таких благословенных дней написал Северянин Стихи, посвященные какой-то "Мисс Лиль".

Эти стихи, это звучащее в них сострадание, это принятие чужой вины на себя — прекраснейшее оправдание всей поэзии Северянина, всех грехов его "фешенебельности". Ими решительно отделяет он себя от безродного футуризма и связывает с величайшими заветами русской литературы, являясь в ней не отщепенцем, а лишь по мере сил своих — новатором.

Мне нравятся стихи Игоря Северянина. И именно потому я открыто признаю недостатки его поэзии: поэту есть чем с избытком искупить их. Пусть порой не знает он чувства меры, пусть в его стихах встречаются ужаснейшие безвкусицы,— все это покрывается неизменной и своеобразной музыкальностью, меткой образностью речи и всем тем, что делает Северянина непохожим ни на одного из современных поэтов, кроме его подражателей.

Нужно только желать, чтобы как можно скорее перестали пленять его пошловатые "изыски" современности и чтобы он глубже всмотрелся в то, чем действительно ценны и многозначительны наши дни. Ведь аэропланы и автомобили — такие же внешние, несущественные признаки нашего века, как фижмы и парики — века XVIII. Ведь только для глуповатых денди да в глазах тех, кто делает картинки для конфектных коробок, XVIII век есть век париков и фижм. Для поэтов он — век революции.

И еще нужно желать, чтобы Игорь Северянин сознал, что никакая истинная культура, как нечто живое и живущее, гнилой быть не может. Гнилая культура - не культура вовсе.

Сам Северянин бесконечно далек от того. что принято называть футуризмом,— но все-таки (и, признаться, трудно понять, почему это) продолжает, как и в первые дни своей деятельности, во времена давно миновавшей его академии называть себя эго-футуристом. Что же? Раз никакого другого футуризма в русской поэзии нет-- условимся называть эго-футуризмом стихи Игоря Северянина - и никого больше. Но, конечно, надобности в этом нет никакой. Дело поэтов писать стихи. Дело историков — группировать поэтов по эпохам и школам. Пусть итоги тому, что мы сделаем, подводит история,— а нам в начале пути рано этим заниматься. Стыдно и скучно смотреть на поэтов, сделавших еще очень мало, а иногда и ничего, как они с унылой деловитостью бухгалтеров уже высчитывают, какое место занять им в истории.

Пусть же Игорь Северянин делает свое дело, я - свое, а еще кто-нибудь третий — свое. А вот когда мы умрем — пусть историки скажут, сделали мы что-нибудь или не сделали ничего. В этом — наш "футуризм" и наша любовь к поэзии. Ибо поэтом может быть только тот, кто любит поэзию больше, чем самого себя.

Читайте также:

Владислав Ходасевич - биография и творчество

В. Ходасевич: "Обманутые надежды" (1915г.)

Другие воспоминания о Игоре-Северянине