На правах рекламы:

То, что мы потеряли... предисловие А. Марченко

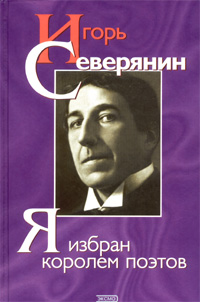

В издательстве "Эксмо-Пресс" вышла в свет новая чудестная книга о Игоре-Северянине (стихи и проза), удобно оформленная именно для наиболее полного знакомства с жизнью и творчеством поэта.

В издательстве "Эксмо-Пресс" вышла в свет новая чудестная книга о Игоре-Северянине (стихи и проза), удобно оформленная именно для наиболее полного знакомства с жизнью и творчеством поэта.

Ниже приводится полный текст предисловия от составителя книги Аллы Марченко:

Игорь Северянин почти не преувеличивал, когда писал о себе: "Я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден". Такого невероятного успеха, какой выпал па долю автора "Мороженого из сирени" и "Ананасов в шампанском", в России не удостаивался никто. На его поэзоконцерты избалованная публика начала века, как столичная, так и провинциальная, "валом валила". Его книги расходились невиданными для тех лет тиражами. "Громокипящий кубок", издательство "Гриф", за два года (1913—1915) выдержал семь изданий! Все 10 тыс. экз. были так быстро распроданы, что предприимчивые издатели тут же сообразили: надо издавать собрание сочинений! Первый том собрания поэз вышел осенью того же 1915 года; часть тиража (500 нумерованных экз.) — на александрийской бумаге и в переплете из парчи! То же количество нумерованных, одетых в парчу книжек для богатых любителей отечественной словесности имели и остальные выпуски шеститомника. Северянин продолжал оставаться самым раскупаемым поэтом, несмотря на войну! Несмотря на то, что к концу 1916 года даже в Петербурге, при невероятной дороговизне, исчезли из открытой продажи не только продукты питания, но и предметы длительного пользования... А сборники Северянина, в том числе и парчовые, на александрийской бумаге, продолжали раскупаться. И это не случайность, не каприз переменчивой моды.

Промышленный подъем конца девятнадцатого века и спровоцированный им железнодорожный и градостроительный бумы выдвигали Россию в семью великих держав, а это придавало новый, международный статус и ее столицам. Множилось число солидных банков и элегантных гостиниц; как грибы в сезон теплых дождей, росли огромные доходные дома с лифтами и паровым отоплением; расширялись и переоборудовались дорогие рестораны; на каждом шагу открывались иностранные магазины-люкс и маленькие общедоступные кафе. Всюду, даже на недавно тихих окраинах. В такие кафе, столь не похожие на традиционные трактиры, можно было заглянуть запросто, чтобы "за медную мелочь" выпить чашечку кофе с пухлой "кайзеркой" (род берлинского печенья) и даже рюмку модного ликера. Рекламировали все, от шоколада до духов, но главным образом автомобили: немецкие, американские... Мотор переставал быть экзотикой, вчерашние бородатые купцы пересаживались из щегольских колясок в роскошные "лимузины". Девушки, закончив разнообразные женские курсы, стали сами зарабатывать деньги, не продаваясь, а служа. И все как одна мечтали о красивой жизни и красивой свободной любви. Один из тогдашних популярных журналов "Столица и усадьба" имел подзаголовок: журнал красивой жизни. Красивую, а главное — изящную жизнь, в стиле "модерн" обставленную, в стиле "модерн" одетую и обутую, рекламировали и популярный "Огонек", и богато иллюстрированная "Нива". Этот краткий миг относительного и иллюзорного, кондитерско-галантерейного процветания между двумя войнами и революциями и выразил Игорь Северянин.

В его поэзах даже вековечная русская сказка-мечта про сытый рай приобретала вид изящной кондитерской грезы о немецких "кайзерках" и английских бисквитах:

Гувернантка-барышня

Вносит в кабинет

В чашечках фарфоровых

Creme d'epine vinnette.

Чашечки неполные

Девственны на вид.

В золотой печеннице

Английский бисквит.

Необычайную злободневность поэзии Игоря Северянина с одобрением отметил даже такой эстет, как Владислав Ходасевич, и не где-нибудь, а в рецензии на "Громокипящий кубок", опубликованной в 1914 году в одной из самых "буржуазных" газет столицы, в "Утре России": "футурист" — слово это не идет к Игорю Северянину. Если нужно прозвище, то для Игоря Северянина лучше всего образовать его от слова "презан", настоящее. Его поэзия необычайно современна, и не только потому, что в ней говорится об аэропланах, кокотках и т. д., а потому, что чувства и мысли поэта суть чувства и мысли современного человека, душа — душа сегодняшнего дня".

Необычайную злободневность поэзии Игоря Северянина с одобрением отметил даже такой эстет, как Владислав Ходасевич, и не где-нибудь, а в рецензии на "Громокипящий кубок", опубликованной в 1914 году в одной из самых "буржуазных" газет столицы, в "Утре России": "футурист" — слово это не идет к Игорю Северянину. Если нужно прозвище, то для Игоря Северянина лучше всего образовать его от слова "презан", настоящее. Его поэзия необычайно современна, и не только потому, что в ней говорится об аэропланах, кокотках и т. д., а потому, что чувства и мысли поэта суть чувства и мысли современного человека, душа — душа сегодняшнего дня".

Между тем термин ФУТУРИЗМ ввел в русский литературный обиход именно Северянин, основав еще в 1911 году в Петербурге, до того, как московские левые крайние объявили себя кубофутуристами, "Академию эгофутуризма". Некоторое время московские авангардисты (группа, возглавляемая В. Маяковским и Д. Бурлюком) считали питерских эгофутуристов своими союзниками, но затем их пути разошлись. Впрочем, вскоре и сам Северянин объявил "Академию эгофутуризма" распущенной. Однако себя по-прежнему видел и утверждал "эгическим поэтом", посланцем Будущего, гостем из Будущего и даже олицетворением Будущего в Настоящем.

В созданных в конце жизни воспоминаниях он так охарактеризовал программу своей поэтической группы и ее отличие от группы Маяковского — Бурлюка: "Москвичи... прежде всего требовали уничтожения всего старого искусства и сбрасывания "с парохода современности" (их выражение) Пушкина и др. Кроме того, они внешним видом отличались от "эгистов": ходили в желтых кофтах, красных муаровых фраках и разрисовывали свои физиономии изображением балерин, птиц и проч. А. Крученых выступал с морковкой в петлице. Я люблю протест, но эта форма протеста мне чужда... Из эгофутуристов только один — И. В. Игнатьев — ходил иногда в золотой парчовой блузе с черным бархатным воротником, но это было даже почти красиво... Кубисты же в своих эксцессах дошли до того, что, давая в Одессе вечер, позолотили кассирше нос... Надо ли пояснять, что сбор был полный..."

Маяковский видел свою миссию в том, чтобы до основанья разрушить старый мир. Сбросить с "корабля современности" не только Пушкина — идола "в шик распроборенных" аристократов, — но заодно с прочим литантиквариатом и всех, скопом, буржуев. Его знаменитая агитка: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, час твой последний приходит, буржуй", — это ведь еще и продолжение давнего спора с автором "Ананасов в шампанском". Спор был идеологический, не бытовой, ибо и рябчиков, а особенно шампанское Маяковский любил ничуть не меньше, чем молодой Северянин, который, кстати, в быту даже в пору своей громоподобной славы не был ни снобом, ни гурманом.

Друзья-враги ("то ли дружий враг, то ли вражий друг", как горько шутил Северянин) расходились в главном. Они по-разному представляли себе будущее России. И в политическом, и в экономическом, и в культурном плане. Не случайна та поздняя оценка, какую дал Северянин переменам, принесенным в русский образ жизни (modus vivendi), в том числе и в жизнь литературную, сначала войной, а затем революцией: "Изысканность — это то, что мы потеряли навеки 19 июля 1914 года!.. Вернее: 25 октября 1917 г."

Фантастический успех Северянинских поэзоконцертов объясняется, конечно же, еще и гипнотической напевностью его стихов, которую стократно усиливала манера исполнения: "Заброс головы, полузакрытые глаза, дуга усмешки и напев... как цветок... нам... Хотите? Нате!" (Марина Цветаева).

Напевность северянинской поэзии, или, как говорили тогда, — "певкость", первым отметил Корней Чуковский, в ту пору один из самых авторитетных литературных критиков: "Бог дал ему такую певучую силу, которая, словно река, подхватывает вас и несет куда хочет — величайший музыкально-лирический дар. У него не сердце, а флейта... Он из тех поэтов, для которых творить — это значило изливаться в напевах, плохих или хороших, все равно, которые не умели не петь, строки не написались бы без песни".

Сам Северянин считал свой способ исполнения единственно возможным:

Позовите меня, — я прочту вам себя,

Я прочту вам себя, как никто не прочтет.

Как никто не прочтет, даже нежно любя,

Даже жарко любя... Ни при чем тут почет!

Разумеется, для того чтобы отозваться на этот "напев", надо было чувствовать поэта своим, как чувствовала Северянина Марина Цветаева. Для человека со стороны, из другого мира он мог показаться старомодным, нелепым, претенциозным. Вот каким увидел автора "Мороженого из сирени" Константин Паустовский, случайно попавший на поэтический вечер Северянина уже во время войны, в 1915 или в 1916 году (в то время он был начинающим литератором, а на жизнь зарабатывал по-пролетарски: работал в трамвайном депо): "К ногам бросали цветы — темные розы... И я услышал чуть картавое пение очень салонных музыкальных стихов... Шампанского в лилию... В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имеющих смысла. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, в страусовые перья вееров и пену шампанского. Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских крестьян лежали в залитых дождями окопах..."

Неизвестно, были ли попытки записать хотя бы одно выступление Северянина, если и были, то запись не сохранилась. Но мы все-таки можем представить себе, пусть и приблизительно, состояние зала на его поэзоконцертах. В конце 1914-го или в самом начале 1915-го на женских Бестужевских курсах был устроен благотворительный вечер поэзии. Среди приглашенных: Блок и Северянин, среди организаторов мероприятия — Любовь Яковлевна Гуревич. Ее наблюдательности и незаурядному беллетристическому дару мы обязаны удивительным репортажем с этого вечера. Блок, как и было положено по его статусу, выступал первым. Затем на эстраду вышел Северянин. Любовь Яковлевна с удивлением увидела, что Александр Александрович, отчитав свое, не ушел: "Когда был, наконец, объявлен перерыв, я думала, что он уедет. Но он остался: его интересовал Игорь Северянин, которого он еще не слышал как чтеца. И вот Северянин выступил и запел об ананасах в шампанском и мороженом из сирени. Кое-кто нервически захохотал в зале, другие гневно зашикали, все как-то сдвинулись с мест, загрохотали по полу рядами связанных стульев, курсистки стали налегать друг на друга. А после первых двух-трех стихотворений в зале поднялся восторженно-истерический рев и визг. Игорь Северянин продолжал петь, и в его почти одинаковом для всех стихотворений пении звучала и монотонность усталой уличной шарманки, и форсовство цыганских запевал, и что-то от пряных иностранных шансонеток, напеваемых в белую ночь в петроградском увеселительном саду. Я продолжала смотреть на публику из-за эстрады: лица раскраснелись, глаза горели, и — что меня совершенно поразило — у всех почти как-то по-животному были открыты рты. Блок сидел во втором ряду и серьезно смотрел в лицо исполнителю. Я не могла угадать его мыслей".

Во время маленького перерыва, когда в зале опять поднялась оргия крикливых восторгов, Блок сказал Гуревич: "Сядьте на пустой стул в первом ряду, нужно видеть его лицо"... "И в самом деле стоило посмотреть в лицо Игорю Северянину в то время, когда он вновь запел, почти пьяный от своего успеха. "Вы узнаете его? Ведь это капитан Лебядкин? — шепнул мне Блок. — Новый талантливый капитан Лебядкин".

В начале века столь странная зависимость стиха от исполнения — не классический романс, а именно "строки, которые не написались бы без песни", — казалась чем-то противозаконным. Сегодня, когда ни у кого уже не возникает сомнения, что стихи Б. Окуджавы или В. Высоцкого — особый вид поэзии, странность Северянина уже не кажется странной. Это и в самом деле было, как и предсказывал первый издатель его Иван Игнатьев, — "будущее в настоящем".

Северянин, не окончивший даже провинциального реального училища, иностранными языками не владел. Как и многие новоиспеченные петербуржцы, выходцы из неблагополучных семей, Игорь Васильевич изучал и английский, и немецкий, и французский по букварю столичных вывесок и рекламных щитов.

Северянин, не окончивший даже провинциального реального училища, иностранными языками не владел. Как и многие новоиспеченные петербуржцы, выходцы из неблагополучных семей, Игорь Васильевич изучал и английский, и немецкий, и французский по букварю столичных вывесок и рекламных щитов.

А сколько насмешек, к примеру, вызывало у обозревателей пристрастие И. Северянина к "паркетно-французскому арго", тем более непонятное, что автор французского да и вообще никакого иного иностранного языка не знал!

А вот К. Чуковский сразу понял, какое огромное количество неиспользованных рифм дает этот прежде употреблявшийся лишь в сатирической и пародийной поэзии прием! Больше того, разглядел в этом знак времени. Странная смесь французского с испанским, итальянского с нижегородским и английским окрашивала "грезо-фарсы" Северянина "в те пестрые международные краски, какими отличается речь метрдотелей, коммивояжеров, куаферов и гидов больших международных городов, на ярмарках, курортах, в казино и в кафе" (К. И. Чуковский. Из книги "Футуристы").

Казалось бы — триумф! Однако столичная толстожурнальная критика и писательская элита не торопились впускать Северянина в свой узкий круг. Несмотря на заинтересованность Блока и протекцию Федора Сологуба. Даже вмешательство Брюсова, Президента Республики Поэтов, не смогло изменить обидную для Северянина ситуацию. Во многом это объясняется, увы, элементарной завистью к шампанской его славе. Иногда зависть принимала форму обиды: это почему же, с какой такой стати русские красавицы и полукрасавицы — курсистки и модистки, телеграфные барышни и гувернантки, продавщицы из модных кондитерских и горничные в отелях — откладывают копейки, чтобы заплатить за входной билет на его поэзоконцерт, а потом провожают стайкой, вьются за своим кумиром звездным хвостом? Почему его угощают омарами и ананасами? Его, а не меня? Ведь я лучше: образованней, умнее и со вкусом полный ажур, а у этого "принца фиалок" — пошлость на пошлости, банальность на банальности! Но дело, конечно, было не только в зависти, а еще в том, что Северянин — чужой. Он был первой ласточкой с иного берега, с берега той литературы, которую в начале века называли бульварной, а ныне называют массовой, и при этом не стал ремесленником, а остался Поэтом с большой буквы.

О том, что Северянин — поэт не просто талантливый, а ошеломляюще новый, небывалый, впервые, вслух и авторитетно, заявил Николай Гумилев в первом за 1914 год номере журнала "Аполлон": "Уже давно русское общество разделилось на людей книги и людей газеты. Первые жили в мире 100-летних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею... Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами... И вдруг люди книги услышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта на воляпюке людей газет. Игорь Северянин действительно поэт и к тому же поэт новый. Но нов он тем, что первый из всех поэтов... настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности".

Алла Марченко.